人生100年時代のライフプラン講座・第4回

2025/01/20

人生100年時代シリーズ(ライフプラン講座)

社会構造の変化に即したライフプラン作成を!

~日本の人口動態から~

人生100年時代のライフプランを考える上で、個人の希望や状況だけでなく、社会制度や経済情勢などの環境を理解することはとても重要です。

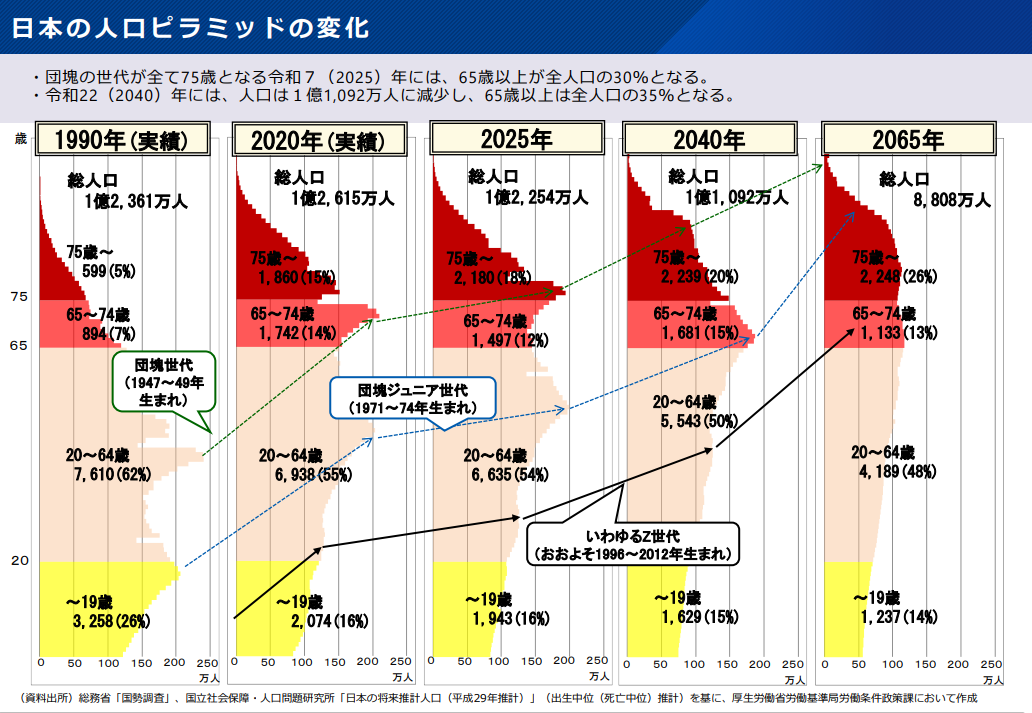

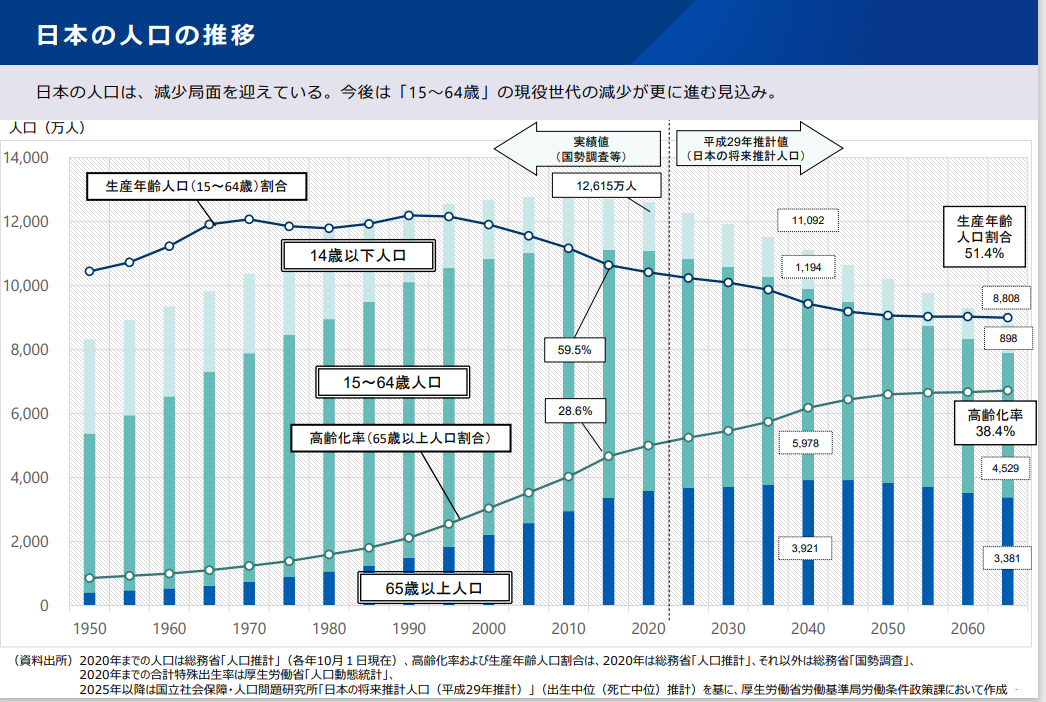

今回は日本の人口動態に着目します。今年から団塊の世代が全員75歳以上になり、2040年には、社会的にも影響力の大きい団塊ジュニア世代が高齢期(65歳前後)を迎えます。高齢化のピークを前に、政府は「全ての世代で広く安心を支えていく『全世代対応型の社会保障制度』を構築する」としています。今後、年金や医療など社会保障制度も大きな見直しを迫られそうです。社会の変化を敏感に察知しつつ、確かなライフプランを作成し実践していく事は私たちに与えられた重要課題です。

ーーーーー*ーーーーー*ーーーーー

日本の「人口減少」がもたらす影響

1.経済や社会保障制度への影響

労働人口(実際に働いて経済活動を行っている人の数、2024年11月時点で約6,814万人)の減少は、日本経済の持続可能性に直接的な影響を与えます。

また、少子高齢化が進む中、生産年齢人口(15歳~64歳、2024年7月1日時点で約7,378万人)の割合が減少し、社会保障制度の持続性が危ぶまれています。現在は高齢者1人を現役世代2人で支えている計算ですが、2070年には1.3人まで減少する見込みで、将来の年金や医療、介護サービス維持するために若い方に大きな負担がのしかかります。

そのため、政府は、「全世代対応型の社会保障制度」に舵を切ろうとしています。同時に、医療や介護などの従事者の確保も困難となることが予想され、結果それらのサービスの利用も難しくなる可能性があります。

出典:2023年10月厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書

2.地方消滅のリスク

地方の人口減少(生産年齢人口はもとより、若年層、女性の都心部への移動)が進み、いわゆる「消滅可能性都市」の問題が指摘されています。人口減少に伴い、地域社会の活力が低下し、インフラ維持や公共サービスの提供が難しくなっています。特に、地方で暮らす高齢者の生活は、交通手段や医療の供給体制の面で課題が山積みです。また、空き家の問題も解決しなければなりません。

3.家族構成の変化

核家族化や単身世帯の増加が進む中、従来のように親世代を子供が支えるという家族モデルが難しくなっています。独身や子供のいない高齢者が増える中、老後の生活は家族だけに頼るのが難しくなり、一人ひとりが自分で準備や計画を進める必要性が高まっています。

「人口減少」時代の新しいライフプランニングについて

人口構成の変化に対応するためには、ライフプランニングが基本です。所謂、ライフプランの作成です。ライフプランニングの基本から逸脱することなく、それをベースに、不確実性の時代に象徴される、経済、社会制度の変化をより正確に、より速く取り込んだ新しい視点でのライフプランを作成することが必要です。時には発想の転換が必要になるでしょう。以下に具体的なアプローチを提示します。

1.生涯現役の視点を取り入れる

平均寿命が延び、定年後、死亡までの期間が長期化する中、「定年後はのんびり暮らす」という従来の老後像は現実的ではありません。第二のキャリアや副業、ボランティア活動を通じて社会との接点を持ち続けることが、経済的にも心理的にも重要です。「働き続けることもまた人生」と考えることも有効かもしれません。

2.地域資源を活用した生活設計

都市部から地方への移住や二地域居住といった選択肢を取り入れることで、生活費を抑え、ゆとりある魅力的な暮らしが実現できるかもしれません。地方自治体が提供する移住支援制度や空き家バンクを活用するなど、地域資源を活用した新しい生活設計も考えられます。

3.相続・資産承継の視点を強化

高齢化社会では、相続や資産承継が一層重要になります。円滑な資産移転を目的とした生前贈与や、信託を活用した資産管理の手法を取り入れることで、家族間のトラブルを回避し、資産の有効活用を図ることができます。

4.健康寿命を意識したプランニング

長生きが前提となる時代だからこそ、健康であることが重要です。医療や介護のコストを見据えた資金計画と、健康寿命を延ばすための生活習慣改善を組み合わせたライフプランニングが重要です。

5.単身者の終末期の備えを意識したプランニング

特に単身者は、いわゆる「終活」中でも終末期に重きを置いた備えが必要で、行政サービスやケアマネージャーとの事前の意見交換も重要です。

【ご参考】最近のライフプランの実例

少子高齢化の時代を反映して、昨今は地方へ移住したいという方のライフプラン作成のご相談もあります。

ご相談者は東京に自宅を所有し、退職後はその資産を売却して地方移住を計画しています。しかし、ファイナンシャルプランナーの立場としては、地方移住に伴う収入減や地方の住環境、医療体制の不安をもあるため、以下の視点を盛り込んだライフプランを検討することにしました。

① 完全移住後も東京の自宅を売却せず、賃貸に出して収益を確保

※移住・住み替え支援機構(JTI)のマイホーム借り上げ制度を利用して借手の確保と家賃保証を利用

② まず移住希望地に小さなセカンドハウスを購入し週末移住を実現(二地域での生活)

※種々の移住支援制度の利用を検討

③ 週末移住の間に移住先でのコミュニティ活動をリサーチ。完全移住後は健康寿命を延ばすためのコミュニティ活動に参加

※移住先の生活環境情報の収集。

ご相談者には、地方移住を進めながらも家賃収入を確保し経済的にも心理的にも安定した生活を送って頂きたいですし、地方にとっても地方創生という大きな課題の推進につながります。

(注)移住・住み替え支援機構(JTI):ライフプランに即した住み替えや住宅資産の活用を支援する非営利機関。日本全国を対象に、住み替えや相続などで住まなくなった持ち家を借り上げ、転貸する事業を展開。高齢者の住宅資産を資金化することで空き家問題や高齢社会に対応した住環境の改善を目指している。

まとめ

日本の人口減少や人口構成の変化は、私たちの生活設計に大きな影響を与えています。しかし、これを課題と捉えるだけでなく、新しいライフプランの可能性を見いだすチャンスとすることができます。

私たちFPは、一人ひとりに寄り添い、その方のライフステージや価値観に応じたプランを提案する役割を担っています。変化を前向きに捉え、豊かで持続可能なライフプランを作成し共に実現していきましょう。

ファイナンシャル・プランナー 松岡佳也

----------------------------------------------------------------------

FP Avenue

〒

338-0001

埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2Mio新都心

電話番号 :

048-851-5230

----------------------------------------------------------------------